Il gruppo sanguigno è una componente determinata a livello genetico e, quindi, di carattere ereditario. La sua identificazione nelle persone avviene tramite delle molecole presenti sulla superficie dei globuli rossi. Si tratta degli antigeni, di cui ne sono stati classificati oltre 700 tipologie.

Il sistema ABO classifica il sangue in base alla presenza o assenza di due antigeni sulla superficie dei globuli rossi: A e B. Il sistema Rh, invece, si basa sulla presenza o assenza di un altro antigene, chiamato D. Nei due casi si parla rispettivamente di Rh positivo oppure di Rh negativo.

Qual è il gruppo sanguigno più raro?

↑ topIl gruppo sanguigno più raro al mondo è AB Rh negativo (AB−). Questa combinazione è estremamente poco comune perché unisce due caratteristiche rare: la presenza di entrambi gli antigeni A e B e l’assenza dell’antigene Rh. Insieme, questi fattori rendono il gruppo AB− presente in meno dell’1% della popolazione globale.

Al contrario, il gruppo sanguigno più diffuso è 0 positivo, che può essere donato alla maggior parte delle persone Rh positive e rappresenta una quota significativa della popolazione mondiale.

Quando e perché serve il test per determinarlo?

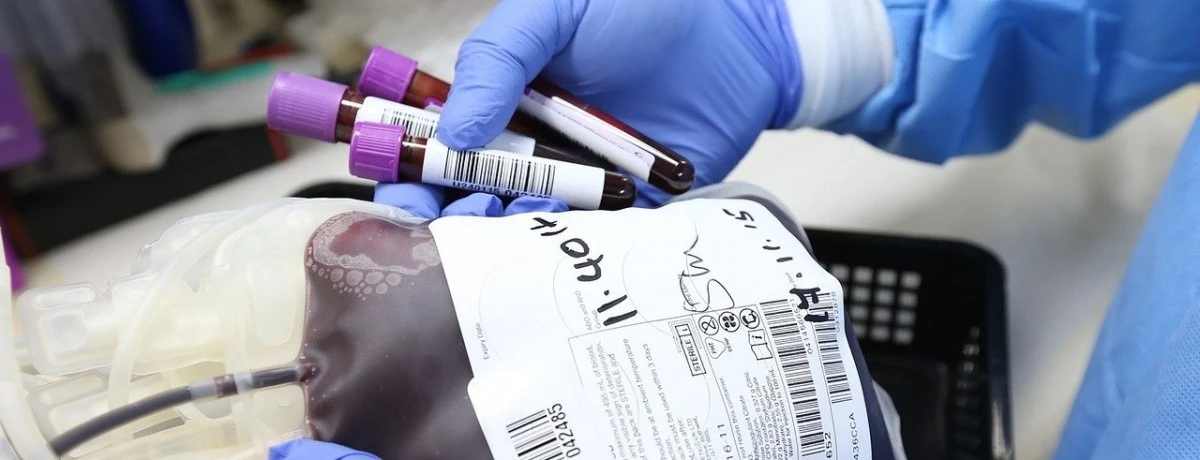

↑ topDeterminare il gruppo sanguigno di una persona è fondamentale nel caso si debbano effettuare trasfusioni di sangue. Bisogna, infatti, assicurarsi che il sangue trasfuso sia compatibile con il gruppo sanguigno del soggetto che deve ricevere la trasfusione.

Nel sangue sono presenti anche gli anticorpi che riconoscono solo gli antigeni presenti sui globuli rossi del proprio organismo e attaccano gli antigeni estranei distruggendoli. L’incompatibilità tra gruppi sanguigni, quindi, può comportare reazioni potenzialmente fatali. Allo stesso modo, reazioni analoghe avvengono in soggetti Rh negativi ai quali venga trasfuso Rh positivo.

La determinazione del gruppo sanguigno e della presenza o meno del fattore Rh è cruciale anche nelle donne in stato di gravidanza, in quanto il sangue materno potrebbe essere incompatibile con i globuli rossi del feto. Si parla in questo caso di malattia emolitica del neonato.

Nel caso in cui, ad esempio, la madre non abbia il fattore Rh, mentre il padre sì, anche il sangue del feto potrebbe essere Rh positivo e rischierebbe di essere riconosciuto come estraneo dagli anticorpi materni, che sono in grado di attraversare la placenta. Questa condizione è definita come malattia emolitica feto-neonatale Rh, ma è estremamente rara nella prima gravidanza e più frequente nella gravidanza successiva.

Qual è il campione richiesto?

↑ topIl campione di sangue necessario per determinare il gruppo sanguigno di una persona è quello venoso che, nei neonati può essere prelevato dal cordone ombelicale o attraverso la puntura del tallone.

Come ci si prepara all’esame?

↑ topNon ci sono particolari prescrizioni per quanto riguarda la preparazione a queste analisi.

I test per l’identificazione del gruppo sanguigno si dividono in diretti e indiretti. I primi consistono nel verificare la reazione del campione di sangue a contatto con anticorpi anti A o B. Si tratta del cosiddetto test dell’agglutinazione:

- in assenza di reazioni, il campione appartiene al gruppo 0

- se reagisce con gli anti-A, allora appartiene al gruppo A

- in caso di reazione con gli anti-B, appartiene al gruppo B

La reazione consiste nell’agglutinazione di piccole masse che precipitano.

I test indiretti non sono alternativi a quelli diretti, ma aggiuntivi e ricercano gli anticorpi anti-A o anti-B eventualmente presenti nel sangue del soggetto. Anche la presenza o meno del fattore Rh può essere determinata con esami similari.

Tutti i gruppi sanguigni

↑ topI gruppi sanguigni sono complessivamente quattro in base al sistema di classificazione AB0:

- Gruppo A (presenta antigeni A sui globuli rossi e anticorpi anti-B nel sangue)

- Gruppo B (antigene B sui globuli rossi e anticorpi anti-A nel sangue)

- Gruppo AB (antigeni A e B sui globuli rossi)

- Gruppo 0 (assenza di antigeni sui globuli rossi e anticorpi anti-A e anti-B nel sangue)

A sua volta, ogni gruppo del sistema AB0 può essere caratterizzato dalla presenza o meno del fattore Rh, ovvero l’antigene Rh.

In base al fatto che il soggetto sia positivo o negativo al fattore Rh, abbiamo quindi la seguente classificazione:

- Gruppo A Rh positivo

- Gruppo A Rh negativo

- Gruppo B Rh negativo

- Gruppo B Rh positivo

- Gruppo AB Rh positivo

- Gruppo AB Rh negativo

- Gruppo 0 Rh positivo

- Gruppo 0 Rh negativo

Il gruppo 0 con Rh negativo è definito come donatore universale in quanto può essere utilizzato per le trasfusioni a persone appartenenti a qualunque gruppo sanguigno.

Di seguito, una tabella riassuntiva con i due sistemi, AB0 e Rhesus.

Gruppi sanguigni e compatibilità

↑ topQuando si fa una trasfusione di sangue, è fondamentale che il sangue del donatore sia compatibile con quello del ricevente, altrimenti il sistema immunitario può reagire in modo pericoloso.

Il gruppo ABO

↑ topIl sistema ABO si basa sulla presenza o assenza degli antigeni A e B sui globuli rossi. Di seguito le compatibilità:

- il gruppo A può ricevere da A e 0.

- il gruppo B può ricevere da B e 0.

- il gruppo AB può ricevere da A, B, AB e 0. È quindi il ricevente universale.

- il gruppo 0 può ricevere solo da 0 ma può donare a tutti. Si tratta del donatore universale.

Il fattore Rh

↑ topIl fattore Rh indica la presenza (Rh positivo) o assenza (Rh negativo) di un antigene specifico. In questo senso:

- una persona Rh+ può ricevere sia da Rh+ sia da Rh−.

- una persona Rh− può ricevere solo da Rh−.

Test di Coombs in gravidanza

↑ topÈ un test che serve a rilevare la presenza di anticorpi materni che potrebbero contrastare i globuli rossi del feto. Esistono due versioni:

- Coombs indiretto: si esegue nel sangue della madre, per verificare se ha sviluppato anticorpi anti-Rh

- Coombs diretto: si esegue sul sangue del neonato o del feto (tramite cordone ombelicale), per vedere se quegli anticorpi si sono già legati ai globuli rossi del bambino.

Il test è particolarmente importante se la madre è Rh negativa e il padre è Rh positivo, perché c’è il rischio che il feto erediti l’Rh positivo e il sistema immunitario materno reagisca producendo anticorpi anti-D. Questi anticorpi possono attraversare la placenta e attaccare i globuli rossi del feto, determinando emolisi.

Gli esami del sangue più importanti

Qual è il gruppo sanguigno più diffuso in Italia?

↑ topIn Italia, secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità, l’85% della popolazione presenta un gruppo sanguigno con Rh positivo. Il gruppo sanguigno più diffuso (39%) è lo zero positivo. A seguire ci sono A positivo (36%), gruppo B positivo (7,5%), lo zero negativo (7%), il gruppo A negativo (6%), l’AB positivo (2,5%), il gruppo B negativo (1,5%), mentre il meno diffuso è l’AB negativo (0,5%).